J'ai parcouru le monde en homme libre...

C'est parce que j'avais laissé, le temps d'une éclaircie, une édition moderne de L'homme et la Terre sur la table du jardin que la conversation a roulé sur la géographie et la personnalité d'Élisée Reclus. Le bon vin aidant, un vin, beau hasard, du pays de Dordogne, nous avons surtout parlé du libertaire Élisée.

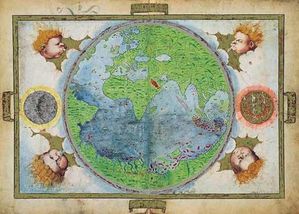

Paradoxe d'un patronyme dont l'initiale n'évoque pas franchement l'ouverture. Et dire qu'en matière de voyages, Élisée se sera beaucoup promené : l'Europe, l'Amérique, celle du Nord et celle du Sud, et puis l'Europe, encore et toujours. Il se sera aussi beaucoup promené hors de lui. Il s'informe énormément dans toutes les directions et se transforme radicalement. Le petit protestant obéissant (contradiction dans les termes, if I may say so...) de Sainte-Foy-la-Grande deviendra un anarchiste vraiment dérangeant pour tous les clergés. À commencer par le clergé universitaire que je connais un peu...Un anarchiste très cultivé qui travaille à concevoir un ordre supérieur des choses. Élisée aura beaucoup travaillé pendant soixante ans.

Une œuvre plutôt considérable, en quantité et en qualité, - il faut citer le concours constant de son frère Onésime -, qui mériterait un réexamen critique complet. Les vues et le sens des perspectives qui sont l'originalité d'Élisée au fil d'une trentaine d'ouvrages denses sonnent souvent justes ces temps-ci : La géographie n'est pas chose immuable. Elle se fait, se refait tous les jours, à chaque instant elle se modifie par l'action de l'homme. Les exemples, géopolitiques, très immédiats, ne manquent pas...

La première fois que j'entends le nom de Reclus, c'est dans la bouche de l'un de mes grands-pères, libre-penseur, puisque c'était l'unique définition sociale qu'il admettait à son endroit. Jules Verne figure parmi ses amis (cherchez les liens...). Grâce à cet aïeul, sous la tonnelle dans le parc familial, tiens, encore un paradoxe, je passe du Tour du monde en quatre-vingts jours à l'Histoire d'un ruisseau (cherchez les liens, là aussi...). Il y a pire adolescence, non ?

Écoutez un peu :

L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l’argile ; elles ont été neige sur la froide montagne, molécule de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots ; le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants ; la pâle lumière de la lune les a vaguement irisées ; la foudre en a fait de l’hydrogène et de l’oxygène, puis d’un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l’atmosphère et de l’espace, toutes les forces cosmiques ont travaillé de concert à modifier incessamment l’aspect et la position de la gouttelette imperceptible ; elle aussi est un monde comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos.

Anarchiste-géographe ? Géographe-anarchiste ? Il nous faudra bien une deuxième et peut-être même une troisième bouteille pour y voir...clair !

À mes amis en assemblée, lecture nocturne à voix haute :

(...) L'action de l'homme, si puissante pour dessécher les marécages et les lacs, pour niveler les obstacles entre les divers pays, pour modifier la répartition première des espèces végétales et animales, est par cela même d'une importance décisive dans les transformations que subit l'aspect extérieur de la planète. Elle peut embellir la Terre, mais elle peut aussi l'enlaidir; suivant l'état social et les mœurs de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à la transfigurer.

J'aime ce portait d'Élisée Reclus par son ami Nadar. Le rêve d'un monde ouvert dans les yeux...

(Élisée Reclus, L'homme et la Terre, Fayard, 1990 / Histoire d'un ruisseau, Actes Sud, 2005)